Странно, но бывает так, что на определенные дни в истории выпадают не просто разнообразные, но и как будто привязанные друг к другу события. Объяснение, будто в недолгой жизни человечества чего только не происходило, не в полной мере раскрывает подобные явления. Сегодня у нас получилась тематическая подборка — про исследования и первооткрывателей, причем, за сравнительно короткий период. Получилось, на наш взгляд, интересно и познавательно.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

В этот день. Независимость, Освобождение и Гарибальди

В этот день. Как «очеловечить режим»

В этот день. Товарищ Сталин, вы большой ученый…

11 июля 1700 года была создана Прусская академия наук. Указ об этом издал бранденбургский курфюрст (через год станет королем) Фридрих I, а первоначально она получила название Курфюршеское Бранденбургское научное общество. Его предложил прославленный немецкий математик, изобретатель, историк, языковед (и много еще кто) Готфрид Лейбниц, который и стал первым президентом Академии.

Курфюрст отказался финансировать деятельность академии, но взамен предоставил ей монопольное право на издание календарей в Бранденбурге. На следующий год Фридрих I получил титул короля Пруссии, и Академия была переименована в Королевское Прусское научное общество. Однако научная репутация общества долгое время была низкой, частично из-за скудного финансирования. В последующем стали появляться деньги, что позволило привлекать ученых и исследователей. Через столетие после создания Прусская академия окончательно оформляется как авторитетное научное учреждение. В XX веке при нацистах академия подверглась расовой чистке.

А вот 11 июля 1783 года теперь уже Французская академия прекратила разработки судна на паровом двигателе, посчитав их бесперспективными. Это произошло за 10 лет до уничтожения Академии в ходе французской революции, а также за четыре дня до того, как 15 июля маркиз Клод Жоффруа д'Аббан продемонстрировал пароход. Как так получилось, достоверно неизвестно, но скорее все дело было в скептицизме и консерватизме королевской власти.

Что касается творения маркиза д'Аббана, то он назвал его «Пироскаф» (основано на двух греческих словах — «огонь» и «судно»). Судно «тащила» одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня, посредством оригинального реечного механизма, преобразовывалось во вращение двух бортовых гребных колес. Движущийся против течения «Пироскаф» восторженно приветствовала толпа зевак, но он не прошел и 400 метров, причалив к берегу. Паровая машина, по сути, расколошматила судно своей работой. Работы были свернуты, так как новатор лишился спонсоров и получил категорическое «нет» в правительстве.

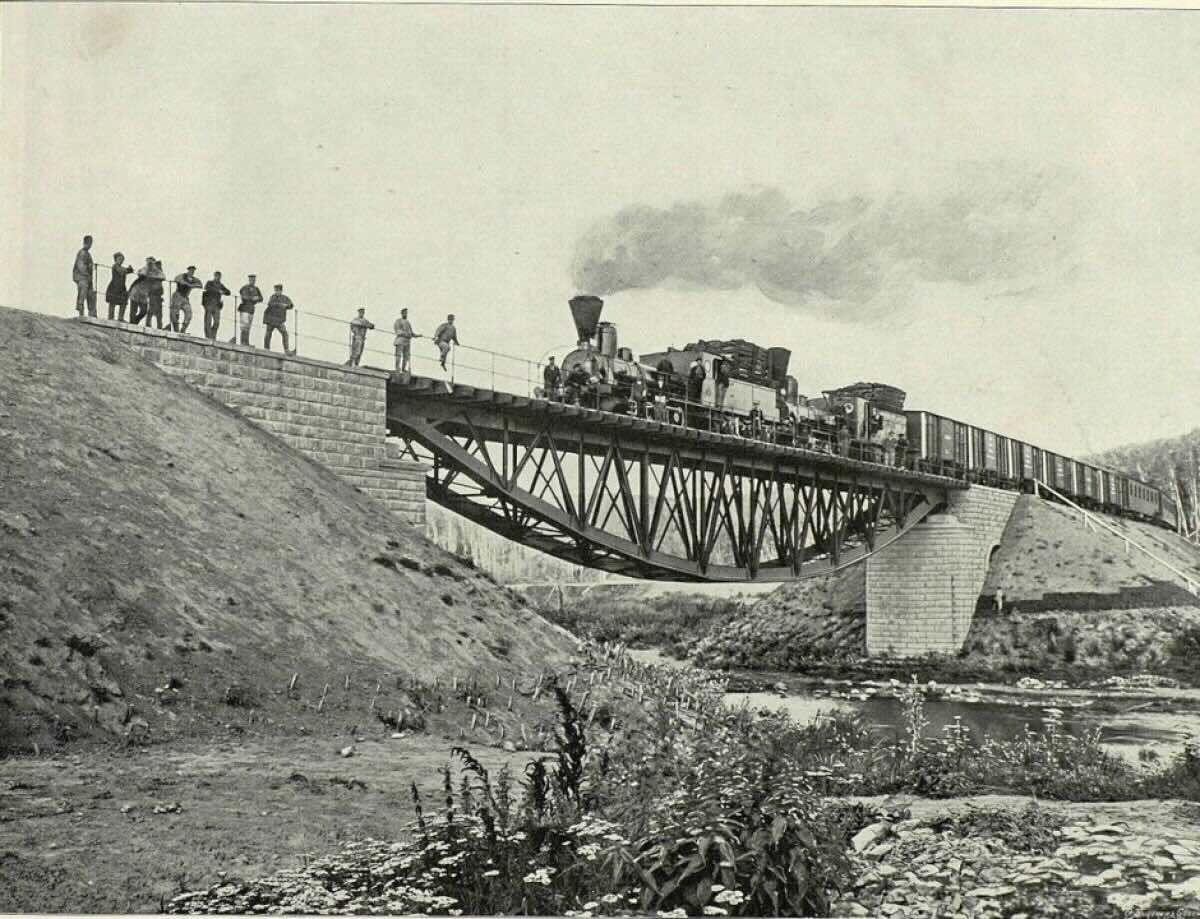

Забавно, но ровно через 120 лет по инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк (Ирландия) состоялись первые гонки судов с паровым двигателем. Впрочем, к этому времени пароходы были уже привычным явлением, а парусные суда встречались значительно реже. Но мы забежали немного вперед по времени. Коли уж заговорили о паровом транспорте, то вспомним еще об одном событии, которое имеет прямое отношение к Казахстану. 11 июля 1894 года по Транссибирской железной дороге первый поезд достиг города Петропавловска (Қызылжар).

Интересно, что прокладка путей до места будущего вокзала была завершена буквально за несколько часов до прибытия поезда, который пришел около полудня. У состава было всего два пассажирских вагона (в одном из них находился министр путей и сообщений России с командой) и несколько платформ со шпалами и рельсами. Железная дорога оживила торговлю и развитие местной промышленности, сельского хозяйства и торговли — отсюда товары уходили даже в Европу. Так Петропавловск стал одной из основных участковых станций на Транссибирской магистрали, и в этом статусе станция работает и ныне.

И еще про транспорт и исследования, но уже с трагическим концом. 11 июля 1897 года известный шведский инженер и естествоиспытатель Соломон Август Андре с двумя товарищами отправился на воздушном шаре в сторону северного полюса. Это была первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Его объем составлял 4531 кубометр, само судно было оснащено парусом со сложной системой тросов для управления летательным аппаратом. Однако полет потерпел неудачу. Долгое время о судьбе исследователей ничего не было известно, и лишь 6 августа 1930 года их тела были обнаружены на Белом острове (Земля Франца-Иосифа).

По расчетам Андре, расстояние до полюса (около 1200 км) аэростат должен был покрыть за двое суток, затем примерно за четверо суток предполагалось долететь до берегов Сибири или Северной Америки. Все, что происходило после вылета, можно узнать по найденным дневникам. За 60 часов полета аэростат постоянно терял высоту, пролетев менее четверти расстояния. Дальше пошли пешком и на санях, встречая одну преграду за другой. Только 5 октября они сумели добраться до юго-западной оконечности острова Белый, где был устроен лагерь. Через два дня была сделана последняя запись в дневнике Андре и 17-го числа — в календаре одного из спутников. Точная причина гибели так и не была установлена.

А теперь перенесемся поближе к нашим дням и вновь вернемся в нашу республику. 11 июля 1957 года был образован Казахский научно-исследовательский институт минерального сырья. Он был создан на основе филиала Всесоюзного НИИ, который появился в Алма-Ате за год до этого. Изначально предполагалось, что в виде филиале он проработает несколько лет — чтобы подготовить кадры и наладить работу, но практика показала, что можно и нужно это осуществить значительно быстрее. Появлению собственного исследовательского института помогали президент Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев, председатель Совета министров Динмухамед Кунаев, а также второй секретарь ЦК КПК Леонид Брежнев.

В принципе, это было необходимо республике наряду с освоением целины, о чем тогда трубили всесоюзные газеты. Основная научная направленность на момент создания была — изучение закономерностей формирования и размещения месторождений твердых полезных ископаемых. Кроме того, акцент делался на прогнозной оценке ресурсов, разработке и совершенствовании геологических, геофизических и геохимических изысканий, а также на совершенствовании технологии обогащения минерального сырья.

И последнее. 11 июля 1979 года американская космическая станция «Скайлэб» (Skylab, «небесная лаборатория» с английского) вошла в плотные слои атмосферы и сгорела. Она была запущена за шесть лет до этого и стала первой и единственная национальной орбитальной станцией США, предназначенной для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. Однако, по большому счету, «Скайлэб» мог прослужить дольше, учитывая, что на нем побывало всего три научные экспедиции, причем, последняя из них в феврале 1974-го. Несмотря на многочисленные трудности, экспедициями на «Скайлэб» было проведено огромное количество биологических, технических и астрофизических экспериментов.

Длина станции составляла почти 26 метров, максимальный диаметр — 6,6 метра, а масса — 77 тонн. Эти параметры (в том числе полезный объем) «Скайлэб» значительно превышали характеристики советских орбитальных станций серий ДОС-«Салют» и ОПС-«Алмаз». Полная стоимость проекта «Skylab» тоже была рекордной на период 50-летней давности — около 3 млрд долларов США в ценах того времени. Вообще, тогда была гонка в космических исследованиях между США и СССР, но и о науке (заодно и о военной составляющей) стороны не забывали. Кстати, в 1974 году на советской станции «Салют-3» Павлом Поповичем по указанию с ЦУП был впервые в истории космонавтики проведен эксперимент по оптическому обнаружению «Скайлэб» с помощью бортового прибора «Сокол». Эксперимент удался и позже он послужил основой для диссертационной работы советского космонавта.

Фото из открытых источников